Aus vergangenen Tagen

Die Kur in Wiesbaden

Kategorie: Wiesbaden |Kurbetrieb |18. Jahrhunder |19. Jahrhundert

1800 – 1875

Karte von 1809

Die Kur in Wiesbaden

Aus vergangenen Tagen

Die Materialien über die Wiesbadener Kur vor 100 Jahren sind recht spärliche. Mündliche Berichte aus eigener Anschauung sind heutzutage nicht mehr erhältlich und das, was schriftlich oder bildlich niedergelegt ist, ist im höchsten Grade dürftig- Auskunft würden uns die schon im 18. Jahrhundert begonnenen und im vorigen Jahrhundert fortgesetzten Kurlisten geben, sowie die Fremdenbücher der hiesigen Hotels, aber von alle dem ist fast nichts mehr übrig. Die Kurliste, welche als Teil des „Wiesbadener Wochenblattes“ erschien, ist nur noch im höchsten Grade lückenhaft auf uns gekommen. Aus dem 18. Jahrhundert existiert fast gar nichts mehr. Aus dem ersten Dezennium des vorigen Jahrhunderts existiert nur noch die von 1804, welche aber sehr lückenhaft ist und erst mit dem Jahre 1814 sind die Kurlisten zahlreicher erhalten. Von den Fremdenlisten der Hotels ist noch weniger übrig. Die älteste noch erhaltene Liste ist die des Badhauses zum Engel, welche von 1806 bis 1840 reicht. Dieselbe befindet sich jetzt im Besitze des Herrn L. Neuendorf im Palasthotel. Die früher in meinem Besitze gewesene Fremdenliste des „Hotel Bären“ aus den Jahren 1814 – 1824 ist von mir dem Frankfurter Goethe-Museum gestiftet worden. Endlich bewahren die Herren Schäfer im „Hotel zum schwarzen Bock“ eine Fremdenliste aus den Jahren 1835 bis 1875 auf.

Auch Abbildungen aus dem Kurleben sind aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts nicht erhalten. Dieselben fangen erst in den dreißiger Jahren an, uns das Kurleben etwas lebhafter zu schildern. In Beziehung auf die Badekur spielte sich das Kurleben in einer vom heutigen wesentlich verschiedenen Art und Weise ab. Es bestand eine völlige Trennung zwischen Gasthäusern und Badehäusern. Letztere hatten überhaupt zum größten Teile nicht die Berechtigung, Speisen und Getränke zu verabreichen, am Ende des 18. Jahrhunderts nur Schützenhof und Rose. Sie dienten ausschließlich für Wohnung und Bäder. Die Kranken mussten anderwärts essen. Da Heizvorrichtungen für den Winter in den eigentlichen Badehäusern nur sehr spärlich vorhanden waren, fo wurden dieselben im Winter gar nicht benutzt. Erst in den sechziger Jahren kommt allmählich die Winterkur in Gang.

Man badete bald des Morgens ganz früh oder 2 Stunden nach dem Wassertrinken, etwa um 9 Uhr. Das zweimalige Baden am Tage, welches im 18. Jahrhundert zur Regel gehört hatte, wurde nur noch ausnahmsweise verwandt. Heutzutage ist dasselbe gänzlich verschwunden.

Interessant, weil aus der Erinnerung der gegenwärtigen Generation nahezu ganz geschwunden, ist die Existenz von sogenannten Pferdebädern. Dieselben bestanden schon im 18. Jahrhundert im Spiegel und im schwarzen Bock. Es waren dies keine sogenannten Schwemmteiche, sondern wirklich für die Heilung von Pferdekrankheiten bestimmte Bassins. In dem 1823 erschienenen Werk von Peez: „Wiesbadens Heilquellen und ihre Kraft“ findet sich sogar auf Seite 200 ein besonderes Kapitel: Über die Wirkung Wiesbadens in einigen Krankheiten der Pferde. Diese Pferdebäder gingen aber gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts wegen mangelhafter Benutzung ein. Die letzten Reste des Pferdebades im schwarzen Bock find erst vor gar nicht langer Zeit entfernt worden.

Die Trinkkur am Kochbrunnen war minimal, da auswärtige Mineralwasser, wie Schwalbacher Wasser, Selterswasser, Weilbacher Schwefelbrunnen im allgemeinen bevorzugt wurden und das Wiesbadener Wasser, wenn es überhaupt gebraucht wurde, in den Badehäusern getrunken wurde.

Für die Vergnügungen der Kurgäste bestand ein Kurgarten vor dem Sonnenbergertore, am jetzigen Kaiser-Friedrichplatze, ein sogenanntes Bocket, von welchem eine Allee nach dem Sonnenbergertale hinausführte. Reste dieser Allee finden sich noch in einer Reihe von alten Ulmen, welche parallel mit dem vorderen Teile der Parkstraße von der Gegend des Hotels Quisisana aus nach Sonnenberg zu laufen. Im Anfange dieser Allee, also etwa in der Gegend der neuen Kolonnade, waren Verkaufsbuden aufgestellt und Tische und Bänke, wohin von einem benachbarten Gasthause Speisen und Getränke gebracht wurden. In diesem „Bosquet nach englischer Manier“ spielte sich hauptsächlich das Kurleben ab. Hier wurden morgens die meist verordneten Mineralwasser getrunken und dabei promeniert. Nachmittags und abends lustwandelte man in den „breiten Alleen und den mannigfach gewundenen Gängen“ des Bockest. Hier spielten öfters Musikbanden. Das Hauptvergnügungslokal im Inneren der Stadt war der „Adler“, in welchem auch gespielt wurde. In dem Hauptsaale war die Mittagstafel, wurden Bälle und Konzerte gegeben und Theater gespielt.

Aus vergangenen Tagen

Die Materialien über die Wiesbadener Kur vor 100 Jahren sind recht spärliche. Mündliche Berichte aus eigener Anschauung sind heutzutage nicht mehr erhältlich und das, was schriftlich oder bildlich niedergelegt ist, ist im höchsten Grade dürftig- Auskunft würden uns die schon im 18. Jahrhundert begonnenen und im vorigen Jahrhundert fortgesetzten Kurlisten geben, sowie die Fremdenbücher der hiesigen Hotels, aber von alle dem ist fast nichts mehr übrig. Die Kurliste, welche als Teil des „Wiesbadener Wochenblattes“ erschien, ist nur noch im höchsten Grade lückenhaft auf uns gekommen. Aus dem 18. Jahrhundert existiert fast gar nichts mehr. Aus dem ersten Dezennium des vorigen Jahrhunderts existiert nur noch die von 1804, welche aber sehr lückenhaft ist und erst mit dem Jahre 1814 sind die Kurlisten zahlreicher erhalten. Von den Fremdenlisten der Hotels ist noch weniger übrig. Die älteste noch erhaltene Liste ist die des Badhauses zum Engel, welche von 1806 bis 1840 reicht. Dieselbe befindet sich jetzt im Besitze des Herrn L. Neuendorf im Palasthotel. Die früher in meinem Besitze gewesene Fremdenliste des „Hotel Bären“ aus den Jahren 1814 – 1824 ist von mir dem Frankfurter Goethe-Museum gestiftet worden. Endlich bewahren die Herren Schäfer im „Hotel zum schwarzen Bock“ eine Fremdenliste aus den Jahren 1835 bis 1875 auf.

Auch Abbildungen aus dem Kurleben sind aus dem Anfange des vorigen Jahrhunderts nicht erhalten. Dieselben fangen erst in den dreißiger Jahren an, uns das Kurleben etwas lebhafter zu schildern. In Beziehung auf die Badekur spielte sich das Kurleben in einer vom heutigen wesentlich verschiedenen Art und Weise ab. Es bestand eine völlige Trennung zwischen Gasthäusern und Badehäusern. Letztere hatten überhaupt zum größten Teile nicht die Berechtigung, Speisen und Getränke zu verabreichen, am Ende des 18. Jahrhunderts nur Schützenhof und Rose. Sie dienten ausschließlich für Wohnung und Bäder. Die Kranken mussten anderwärts essen. Da Heizvorrichtungen für den Winter in den eigentlichen Badehäusern nur sehr spärlich vorhanden waren, fo wurden dieselben im Winter gar nicht benutzt. Erst in den sechziger Jahren kommt allmählich die Winterkur in Gang.

Man badete bald des Morgens ganz früh oder 2 Stunden nach dem Wassertrinken, etwa um 9 Uhr. Das zweimalige Baden am Tage, welches im 18. Jahrhundert zur Regel gehört hatte, wurde nur noch ausnahmsweise verwandt. Heutzutage ist dasselbe gänzlich verschwunden.

Interessant, weil aus der Erinnerung der gegenwärtigen Generation nahezu ganz geschwunden, ist die Existenz von sogenannten Pferdebädern. Dieselben bestanden schon im 18. Jahrhundert im Spiegel und im schwarzen Bock. Es waren dies keine sogenannten Schwemmteiche, sondern wirklich für die Heilung von Pferdekrankheiten bestimmte Bassins. In dem 1823 erschienenen Werk von Peez: „Wiesbadens Heilquellen und ihre Kraft“ findet sich sogar auf Seite 200 ein besonderes Kapitel: Über die Wirkung Wiesbadens in einigen Krankheiten der Pferde. Diese Pferdebäder gingen aber gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts wegen mangelhafter Benutzung ein. Die letzten Reste des Pferdebades im schwarzen Bock find erst vor gar nicht langer Zeit entfernt worden.

Die Trinkkur am Kochbrunnen war minimal, da auswärtige Mineralwasser, wie Schwalbacher Wasser, Selterswasser, Weilbacher Schwefelbrunnen im allgemeinen bevorzugt wurden und das Wiesbadener Wasser, wenn es überhaupt gebraucht wurde, in den Badehäusern getrunken wurde.

Für die Vergnügungen der Kurgäste bestand ein Kurgarten vor dem Sonnenbergertore, am jetzigen Kaiser-Friedrichplatze, ein sogenanntes Bocket, von welchem eine Allee nach dem Sonnenbergertale hinausführte. Reste dieser Allee finden sich noch in einer Reihe von alten Ulmen, welche parallel mit dem vorderen Teile der Parkstraße von der Gegend des Hotels Quisisana aus nach Sonnenberg zu laufen. Im Anfange dieser Allee, also etwa in der Gegend der neuen Kolonnade, waren Verkaufsbuden aufgestellt und Tische und Bänke, wohin von einem benachbarten Gasthause Speisen und Getränke gebracht wurden. In diesem „Bosquet nach englischer Manier“ spielte sich hauptsächlich das Kurleben ab. Hier wurden morgens die meist verordneten Mineralwasser getrunken und dabei promeniert. Nachmittags und abends lustwandelte man in den „breiten Alleen und den mannigfach gewundenen Gängen“ des Bockest. Hier spielten öfters Musikbanden. Das Hauptvergnügungslokal im Inneren der Stadt war der „Adler“, in welchem auch gespielt wurde. In dem Hauptsaale war die Mittagstafel, wurden Bälle und Konzerte gegeben und Theater gespielt.

Außerhalb der Stadt war der Eisberg der beliebteste Ausflugsort. Wesentliche Änderungen erfuhr das Kurleben durch den Bau des Kurhauses (1810). Jetzt wurden die Verkaufsbuden in die Kolonnaden an der Vorderfront des neuen Kurhauses verlegt. Der Wasserverkauf der fremden Mineralwasser wurde in dem großen Saale eingerichtet, wo an der Gartenseite zwei Büffets für diesen Ausschank aufgestellt waren. Im großen Saale fand im Sommer die „Table d’ hôte“ für die Kurgäste statt, an der die Beteiligung immer eine große war. Im neu angelegten Kurgarten wurden dann auch die Konzerte veranstaltet. An der Südseite des Kurhauses befand sich ein Schießstand. Seiltänzer und Schaubudenbesitzer schlugen oft ihre Buden in der Nähe des Kurhauses auf.

In den folgenden Jahren und Jahrzehnten entwickelte sich dann das Kurleben immer ausgedehnter. Während die Kurliste nach dem Gothaischen Hofkalender auf das Jahr 1782, S. 126, im Jahre 1776: 4066, 1777: 3783, 1778: 3130 Nummern gezählt hatte, stieg diese Zahl in den Jahren: 1814 auf 5936, 1816 auf 9117, 1818 auf 10429, 1819 auf 11603. Sie betrug 1820: 11170, 1821: 12420, 1822: 13856, 1823: 13286, 1825: 12986, 1826: 14422, 1827: 15182, 1828: 15403 und 1846: 34517.

Wir sehen also eine fast kontinuierliche Zunahme. Schon in den ersten Jahren des dritten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts wurde auch ein Unterschied in den eigentlichen Kurgästen und den Passanten gemacht. 1822 betrug z.B. die Zahl der Kurgäste 6956 und die der Passanten 6900, also ungefähr gleiche Zahlen. Von 1826 mit 6277 Kurgästen und 8145 Passanten fängt die Zahl der Passanten an, über die Kurgäste zu überwiegen, und so ist es bis heute geblieben. Im Jahre 1846 kamen auf die 14030 Kurgäste schon 20487 Passanten. In diesem Jahre (1906) waren am 5. Dezember 76020 Kurgäste und 115005 Passanten aufgeführt. Das Verhältnis hat sich also seit 1846 gar nicht geändert; nur die absoluten Zahlen sind gestiegen.

Die Winterkurgäste waren, wie schon erwähnt, in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sehr spärlich. Aus den Kurlisten lässt sich hierüber wenig ermitteln, da dieselben im Winter nicht ausgegeben wurden und im Winter etwaige Badegäste mit den übrigen Fremden zusammen aufgeführt wurden. Nur die Badeliste von 1804 zählt auch im Winter die Kurgäste besonders auf; es waren in den beiden Monaten etwa so viele, wie jetzt am Tage gezählt werden.

Hier würden die Fremdenlisten der Hotels aushelfen, wenn dieselben uns erhalten geblieben wären. Die noch erhaltene Liste vom Bären verdankt ihre Erhaltung dem Umstande, daß Goethe in den Jahren 1814 und 1815 hier die Kur gebraucht und im „Bären“ gewohnt hat. Wegen dieses Eintrages wurde die Liste aufbewahrt, da das „Hotel zum Bären“ immer auf diese Anwesenheit von Goethe besonders stolz war.

Goethe hat, wie erwähnt, die Wiesbadener Kur zweimal gebraucht. Das erste Mal vom 29. Juli bis 12. September 1814 und, da diese Kur ihm gut bekommen war, zum zweiten Male vom 27. Mai bis 11. August 1815. Goethe war also in diesen beiden Jahren beinahe vier Monate in Wiesbaden. Beide Male wohnte er im Bären; nur bei dem ersten Aufenthalte musste er vom 29. Juli bis 6. August im Adler wohnen, da das von seinem Freunde Zelter für ihn im Bären bestellte Quartier noch nicht frei war. Er wohnte, wie gesagt, in diesen ersten Tagen im Adler, schreibt aber irrtümlich an seine Frau, daß er „im weißen Rock“ wohne.

Die Tagebücher Goethes und seine uns erhaltenen Briefe geben nun ein anschaulicheres Bild über das Wiesbadener Kurleben, als alles, was sonst erhalten ist.

Des Morgens wurde zunächst im Kurhause Schwalbacher oder Weilbacher Wasser getrunken und am Kurhause und im Bosket promeniert. Wiesbadener Wasser scheint Goethe überhaupt nicht getrunken zu haben. Obwohl der von ihm konsultierte Geheimrat Lehr in seinem 1799 erschienenen Werkchen über Wiesbaden das Wiesbadener Wasser sehr lobt, scheint er bei Goethe nur Schwalbacher und Weilbacher Wasser angewandt zu haben. Nur einmal wird erwähnt, daß Goethe auch mittags zur „heißen Quelle“ gegangen sei, ohne daß aber vom Trinken geredet wird. Nach der Promenade wird gebadet. Wann das erste Frühstück eingenommen wurde, ob vor oder nach dem Bade und ob nach dem Bade geruht wurde, wird nirgends erwähnt. Lehr empfiehlt in seinem Buche, daß der Kurgast sich bei nassem und kaltem Wetter nach dem Baden kurze Zeit ins Bett legen, sonst aber sich leichte Bewegung und Zerstreuung macht soll. Goethe scheint dies auch so gehalten zu haben, denn immer wird zwischen Bad und Mittagstisch ein Spaziergang gemacht.

Nur ganz ausnahmsweise wird einmal ganz früh gebadet und dann erst spaziert. Zu Mittag wird bald im Adler, bald im Kurhause, häufig aber auch zu Hause gegessen. Am Nachmittag werden Spaziergänge und Ausflüge nach Sonnenberg, nach den Mosbacher Steinbrüchen, nach Biebrich, im Jahre 1815 besonders nach dem Eisberge gemacht mit den auswärtigen und Wiesbadener Freunden, besonders Zelter, Schlosser, Kramer und Hundeshagen. So spielte sich das Leben eines Wiesbadener Kurgastes im Anfange des vorigen Jahrhunderts ab.

In den folgenden Jahren und Jahrzehnten entwickelte sich dann das Kurleben immer ausgedehnter. Während die Kurliste nach dem Gothaischen Hofkalender auf das Jahr 1782, S. 126, im Jahre 1776: 4066, 1777: 3783, 1778: 3130 Nummern gezählt hatte, stieg diese Zahl in den Jahren: 1814 auf 5936, 1816 auf 9117, 1818 auf 10429, 1819 auf 11603. Sie betrug 1820: 11170, 1821: 12420, 1822: 13856, 1823: 13286, 1825: 12986, 1826: 14422, 1827: 15182, 1828: 15403 und 1846: 34517.

Wir sehen also eine fast kontinuierliche Zunahme. Schon in den ersten Jahren des dritten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts wurde auch ein Unterschied in den eigentlichen Kurgästen und den Passanten gemacht. 1822 betrug z.B. die Zahl der Kurgäste 6956 und die der Passanten 6900, also ungefähr gleiche Zahlen. Von 1826 mit 6277 Kurgästen und 8145 Passanten fängt die Zahl der Passanten an, über die Kurgäste zu überwiegen, und so ist es bis heute geblieben. Im Jahre 1846 kamen auf die 14030 Kurgäste schon 20487 Passanten. In diesem Jahre (1906) waren am 5. Dezember 76020 Kurgäste und 115005 Passanten aufgeführt. Das Verhältnis hat sich also seit 1846 gar nicht geändert; nur die absoluten Zahlen sind gestiegen.

Die Winterkurgäste waren, wie schon erwähnt, in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sehr spärlich. Aus den Kurlisten lässt sich hierüber wenig ermitteln, da dieselben im Winter nicht ausgegeben wurden und im Winter etwaige Badegäste mit den übrigen Fremden zusammen aufgeführt wurden. Nur die Badeliste von 1804 zählt auch im Winter die Kurgäste besonders auf; es waren in den beiden Monaten etwa so viele, wie jetzt am Tage gezählt werden.

Hier würden die Fremdenlisten der Hotels aushelfen, wenn dieselben uns erhalten geblieben wären. Die noch erhaltene Liste vom Bären verdankt ihre Erhaltung dem Umstande, daß Goethe in den Jahren 1814 und 1815 hier die Kur gebraucht und im „Bären“ gewohnt hat. Wegen dieses Eintrages wurde die Liste aufbewahrt, da das „Hotel zum Bären“ immer auf diese Anwesenheit von Goethe besonders stolz war.

Goethe hat, wie erwähnt, die Wiesbadener Kur zweimal gebraucht. Das erste Mal vom 29. Juli bis 12. September 1814 und, da diese Kur ihm gut bekommen war, zum zweiten Male vom 27. Mai bis 11. August 1815. Goethe war also in diesen beiden Jahren beinahe vier Monate in Wiesbaden. Beide Male wohnte er im Bären; nur bei dem ersten Aufenthalte musste er vom 29. Juli bis 6. August im Adler wohnen, da das von seinem Freunde Zelter für ihn im Bären bestellte Quartier noch nicht frei war. Er wohnte, wie gesagt, in diesen ersten Tagen im Adler, schreibt aber irrtümlich an seine Frau, daß er „im weißen Rock“ wohne.

Die Tagebücher Goethes und seine uns erhaltenen Briefe geben nun ein anschaulicheres Bild über das Wiesbadener Kurleben, als alles, was sonst erhalten ist.

Des Morgens wurde zunächst im Kurhause Schwalbacher oder Weilbacher Wasser getrunken und am Kurhause und im Bosket promeniert. Wiesbadener Wasser scheint Goethe überhaupt nicht getrunken zu haben. Obwohl der von ihm konsultierte Geheimrat Lehr in seinem 1799 erschienenen Werkchen über Wiesbaden das Wiesbadener Wasser sehr lobt, scheint er bei Goethe nur Schwalbacher und Weilbacher Wasser angewandt zu haben. Nur einmal wird erwähnt, daß Goethe auch mittags zur „heißen Quelle“ gegangen sei, ohne daß aber vom Trinken geredet wird. Nach der Promenade wird gebadet. Wann das erste Frühstück eingenommen wurde, ob vor oder nach dem Bade und ob nach dem Bade geruht wurde, wird nirgends erwähnt. Lehr empfiehlt in seinem Buche, daß der Kurgast sich bei nassem und kaltem Wetter nach dem Baden kurze Zeit ins Bett legen, sonst aber sich leichte Bewegung und Zerstreuung macht soll. Goethe scheint dies auch so gehalten zu haben, denn immer wird zwischen Bad und Mittagstisch ein Spaziergang gemacht.

Nur ganz ausnahmsweise wird einmal ganz früh gebadet und dann erst spaziert. Zu Mittag wird bald im Adler, bald im Kurhause, häufig aber auch zu Hause gegessen. Am Nachmittag werden Spaziergänge und Ausflüge nach Sonnenberg, nach den Mosbacher Steinbrüchen, nach Biebrich, im Jahre 1815 besonders nach dem Eisberge gemacht mit den auswärtigen und Wiesbadener Freunden, besonders Zelter, Schlosser, Kramer und Hundeshagen. So spielte sich das Leben eines Wiesbadener Kurgastes im Anfange des vorigen Jahrhunderts ab.

Die Hauptmonate für die Kur waren die Sommermonate. In der Fremdenliste des Badhauses zum Bären finden sich z.B. in den Jahren 1814 – 21 in den Wintermonaten fast gar keine Gäste.

So hat das Jahr 1814 nur einen Gast im Februar und 2 Gäste im Dezember. Das Jahr 1815 hat überhaupt keinen Gast vom ersten November bis Ende April. 1816 hat 2 Gäste im Dezember. 1817 ist wieder völlig ohne Wintergäste. 1818 hat 2 Gäste im Dezember. 1819 2 Gäste im Januar und einen Gast im November usw. Auch die Liste des Badhauses zum Engel zeigt dasselbe. Nur ausnahmsweise weist sie einen Wintergast auf. Manchmal waren diese Wintergäste wohl gar nicht erwünscht, denn der einzige Wintergast des Jahres 1810 im Engel, der weinarische Hofmaler Heideloff, trägt neben seinem Namen den Vermerk: Entwischt im März; schuldig 114 Fl. Einen unfreiwilligen, aber erlauchten Wintergast hatte der Engel im Winter 1809 in der Person des Schwagers Schillers, des heimarischen Oberhofmarschalls und Ministers v. Wolzogen, welcher durch tödliche Erkrankung bis zu seinem am 17. Dezember im Engel erfolgten Tode hier zurüclgehalten wurde. In der Fremdenliste des Badehauses zum schwarzen Bock, welche 1835 beginnt, finden sich anfangs auch noch diese Verhältnisse. Die Liste des Jahres 1835 schließt z.B. mit dem Oktober 1835 und die Liste für 1836 beginnt mit dem 14. Mai. Vom 25, Oktober 1835 bis 14. Mai logierte niemand in dem Badehause. Ebensowenig vom 20. September 1836 bis 6. Mai 1837 usw.

Erst mit dem Jahre 1860 beginnt langsam die Winterkur, indem Gäste im November eintreffen und bis zum Frühjahr bleiben. 1870 war die Winterkur schon so entwickelt, daß der Buchführer, um den Einfluss des Krieges auf den Besuch seines Hauses zu veranschaulichen, schreiben konnte: 17. Juni 49 Zimmer; 3. August 13 Zimmer besetzt; 31. Dezember 22 Zimmer besetzt.

Die Besetzung der Badehäuser durch Kurgäste begann nach den Fremdenlisten sehr spät im Frühjahr: Ende April oder Anfang Mai; erst in den 60er Jahren fangen die April- und Märzgäste an, sich zu vermehren. Die Liste der Kurgäste schwillt dann aber ganz regelmäßig vom Mai bis zum August an, um dann im Dezember und Oktober wieder abzunehmen. Eine doppelte Hochsaison, wie sie die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, war bis zum letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts nicht zu beobachten.

Interessant ist es auch, an der Hand des vorliegenden Materials die Entwicklung der Kur in Beziehung auf die Herkunft der Badegäste zu beobachten.

Während in den ersten Jahren des Jahrhunderts die Mehrzahl der Badegäste aus der näheren Umgebung herkam, fängt mit den 50er Jahren das internationale Leben im Kurleben an.

In jenen ersten Jahren sind es besonders die Frankfurter, welche Wiesbaden aufsuchen, und zwar in geradezu erstaunlicher Menge; daneben Mainzer, Darmstädter, Pfälzer, Rheinländer.

Wenn man z.B. den Monat August aus dem Fremdenbuche des „schwarzen Bockes“ aus dem Jahre 1835 mit 6 Frankfurtern, 7 Hanauern, 2 Offenbachern, 2 Schwalbachern, 7 Pfälzern und nur 14 von weiter her Kommenden unter 30 Gasten mit dem Monat August 1865 vergleicht, wo unter 72 Gästen außer 14 Frankfurtern, 3 Homburgern, 3 Offenbachern, 3 Pfälzern, 2 Niederradern, 45 von weiter her Kommende, zum Teil aus Russland, Belgien, sich befinden, so fällt der Unterschied sofort in die Augen. Der August 1875 zeigt unter 68 Gästen nur noch 7 Frankfurter, 15 aus der näheren Umgebung und 46 von weiter her Kommende.

Sicherlich ist es von Interesse, diese Entwickelungsphasen von Wiesbaden zu beobachten. Wir sehen, wie sich zu der ursprünglich nur im Sommer gebrauchten Badekur allmählich die Winterkur gesellt und Schimmer mehr entwickelt. Wie dann zu der Badekur die Trinkkur hinzutritt und die Saison sich in zwei Hälften, eine Frühjahrskur und eine Herbstkur, spaltet, ist noch in aller Erinnerung, da diese Veränderungen sich erst in den letzten 20 bis 30 Jahren vollzogen haben.

Wir stehen jetzt im Beginne einer neuen Phase der Entwicklung unserer Kur. Die am frühen Morgen begonnene Trinkkur mit ihrem Morgenspaziergang, welche vor 100 Jahren noch obligatorisch war, beginnt allmählich zu verschwinden.

Der Kochbrunnen wird morgens in den Häusern getrunken und nur mittags und abends entwickelt sich die Trinkstunde zu immer größerer Bedeutung – eine Spezialität von Wiesbaden und dessen originelle Schöpfung.

Geheimrat Dr. Emil Pfeiffer, Wiesbaden

So hat das Jahr 1814 nur einen Gast im Februar und 2 Gäste im Dezember. Das Jahr 1815 hat überhaupt keinen Gast vom ersten November bis Ende April. 1816 hat 2 Gäste im Dezember. 1817 ist wieder völlig ohne Wintergäste. 1818 hat 2 Gäste im Dezember. 1819 2 Gäste im Januar und einen Gast im November usw. Auch die Liste des Badhauses zum Engel zeigt dasselbe. Nur ausnahmsweise weist sie einen Wintergast auf. Manchmal waren diese Wintergäste wohl gar nicht erwünscht, denn der einzige Wintergast des Jahres 1810 im Engel, der weinarische Hofmaler Heideloff, trägt neben seinem Namen den Vermerk: Entwischt im März; schuldig 114 Fl. Einen unfreiwilligen, aber erlauchten Wintergast hatte der Engel im Winter 1809 in der Person des Schwagers Schillers, des heimarischen Oberhofmarschalls und Ministers v. Wolzogen, welcher durch tödliche Erkrankung bis zu seinem am 17. Dezember im Engel erfolgten Tode hier zurüclgehalten wurde. In der Fremdenliste des Badehauses zum schwarzen Bock, welche 1835 beginnt, finden sich anfangs auch noch diese Verhältnisse. Die Liste des Jahres 1835 schließt z.B. mit dem Oktober 1835 und die Liste für 1836 beginnt mit dem 14. Mai. Vom 25, Oktober 1835 bis 14. Mai logierte niemand in dem Badehause. Ebensowenig vom 20. September 1836 bis 6. Mai 1837 usw.

Erst mit dem Jahre 1860 beginnt langsam die Winterkur, indem Gäste im November eintreffen und bis zum Frühjahr bleiben. 1870 war die Winterkur schon so entwickelt, daß der Buchführer, um den Einfluss des Krieges auf den Besuch seines Hauses zu veranschaulichen, schreiben konnte: 17. Juni 49 Zimmer; 3. August 13 Zimmer besetzt; 31. Dezember 22 Zimmer besetzt.

Die Besetzung der Badehäuser durch Kurgäste begann nach den Fremdenlisten sehr spät im Frühjahr: Ende April oder Anfang Mai; erst in den 60er Jahren fangen die April- und Märzgäste an, sich zu vermehren. Die Liste der Kurgäste schwillt dann aber ganz regelmäßig vom Mai bis zum August an, um dann im Dezember und Oktober wieder abzunehmen. Eine doppelte Hochsaison, wie sie die letzten Jahrzehnte entwickelt haben, war bis zum letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts nicht zu beobachten.

Interessant ist es auch, an der Hand des vorliegenden Materials die Entwicklung der Kur in Beziehung auf die Herkunft der Badegäste zu beobachten.

Während in den ersten Jahren des Jahrhunderts die Mehrzahl der Badegäste aus der näheren Umgebung herkam, fängt mit den 50er Jahren das internationale Leben im Kurleben an.

In jenen ersten Jahren sind es besonders die Frankfurter, welche Wiesbaden aufsuchen, und zwar in geradezu erstaunlicher Menge; daneben Mainzer, Darmstädter, Pfälzer, Rheinländer.

Wenn man z.B. den Monat August aus dem Fremdenbuche des „schwarzen Bockes“ aus dem Jahre 1835 mit 6 Frankfurtern, 7 Hanauern, 2 Offenbachern, 2 Schwalbachern, 7 Pfälzern und nur 14 von weiter her Kommenden unter 30 Gasten mit dem Monat August 1865 vergleicht, wo unter 72 Gästen außer 14 Frankfurtern, 3 Homburgern, 3 Offenbachern, 3 Pfälzern, 2 Niederradern, 45 von weiter her Kommende, zum Teil aus Russland, Belgien, sich befinden, so fällt der Unterschied sofort in die Augen. Der August 1875 zeigt unter 68 Gästen nur noch 7 Frankfurter, 15 aus der näheren Umgebung und 46 von weiter her Kommende.

Sicherlich ist es von Interesse, diese Entwickelungsphasen von Wiesbaden zu beobachten. Wir sehen, wie sich zu der ursprünglich nur im Sommer gebrauchten Badekur allmählich die Winterkur gesellt und Schimmer mehr entwickelt. Wie dann zu der Badekur die Trinkkur hinzutritt und die Saison sich in zwei Hälften, eine Frühjahrskur und eine Herbstkur, spaltet, ist noch in aller Erinnerung, da diese Veränderungen sich erst in den letzten 20 bis 30 Jahren vollzogen haben.

Wir stehen jetzt im Beginne einer neuen Phase der Entwicklung unserer Kur. Die am frühen Morgen begonnene Trinkkur mit ihrem Morgenspaziergang, welche vor 100 Jahren noch obligatorisch war, beginnt allmählich zu verschwinden.

Der Kochbrunnen wird morgens in den Häusern getrunken und nur mittags und abends entwickelt sich die Trinkstunde zu immer größerer Bedeutung – eine Spezialität von Wiesbaden und dessen originelle Schöpfung.

Geheimrat Dr. Emil Pfeiffer, Wiesbaden

Bild oben:

Georg Heinrich Hergenröder – Ansicht von Wiesbaden gegen Mittag, 1797

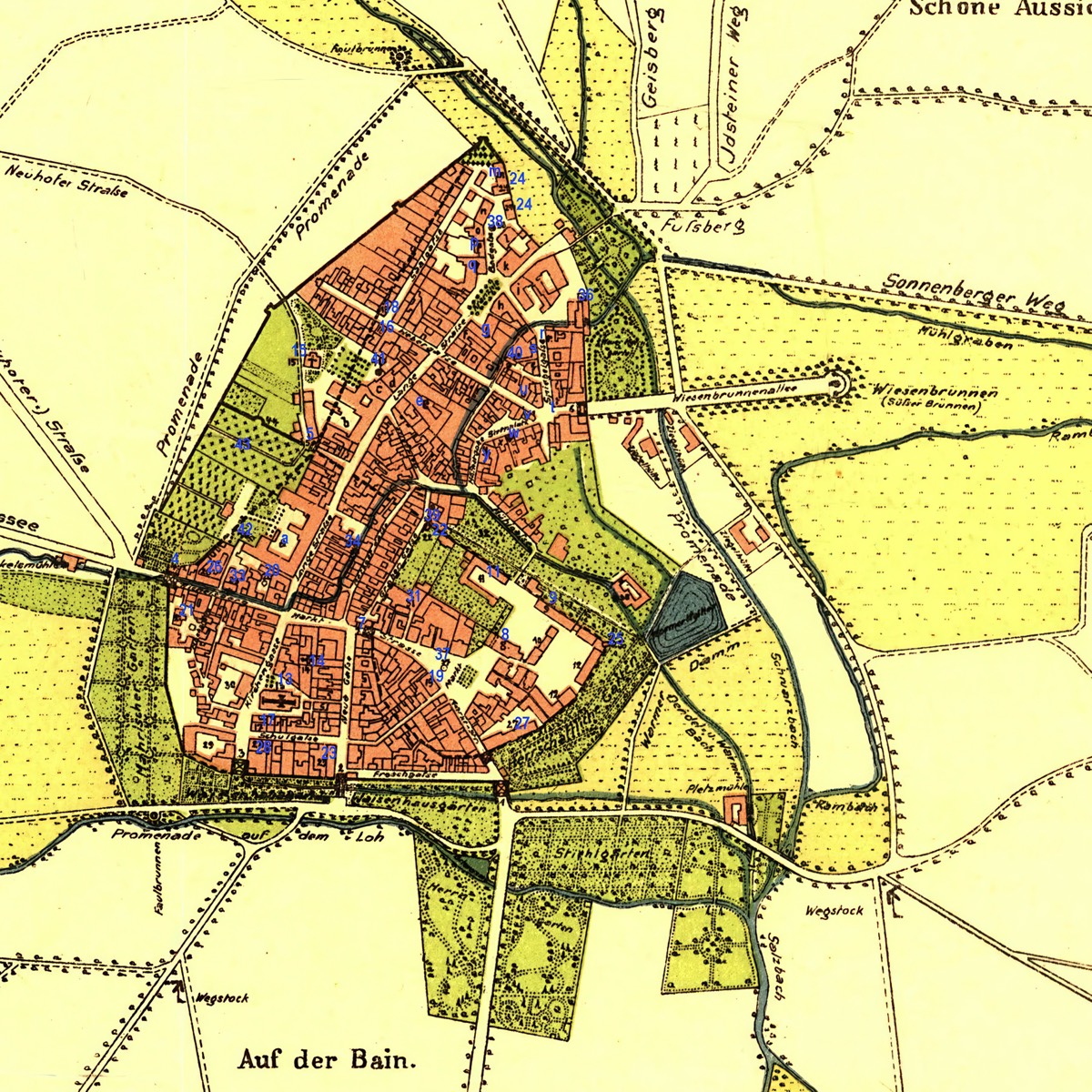

Bild oben:

Ausschnitt aus dem Spielmann Plan von 1799

Bild oben:

Der Wiesenbrunnen um 1800